`

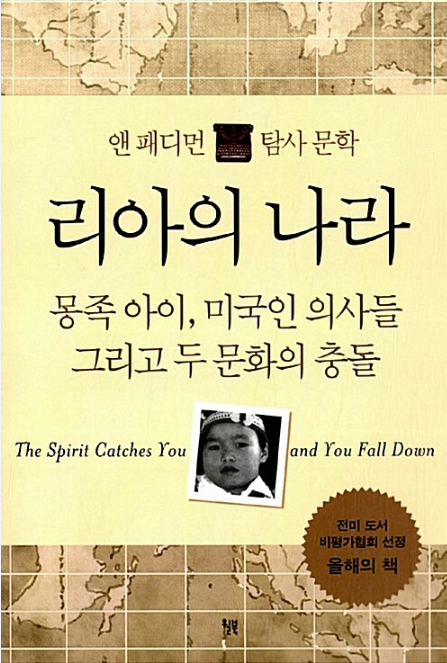

몽족은 라오스 고산지대 출신으로 베트남 전쟁 이후 난민이 되어 여러 나라로 이주하게 되었다.

그 이전에도 여러 사건으로 이주할 수 밖에 없던 역사가 있었고, 이 책은 미국으로 이주한 리부부 가족의 이야기다.

1980년대 미국에서 태어난 몽족- 리아.

이 아이는 생후 3개월, 간질(뇌전증)을 가지게되는데, 이를 치료하는 과정에서 미국 의료와 몽족의 전통치료 사이의 대립을 다루는데, '문화 충돌'이라는 말이 적정할 듯 하다.

간질을 대하는 몽족의 태도는 이중적이다.

첫째로 심각하고 위험한 병으로 인식하는 것.

둘째로는 명예로운 병으로 여기기도 한다. 이유는 몽족에게 간질환자는 '샤먼'의 증거로 여겨진다는 점.

딸인 리아의 발작을 바라보며 리 부부는 걱정과 자부심 모순된 두가지 감정이 뒤섞여있다.

리아는 MCMC병원에서 치료를 받게되는데, 이곳의 의료진 들은 리아를 잘 치료하고 싶어했지만 의사소통, 문화적차이 등의 문제로 리부부와 서로 불신만 쌓여간다.

리 부부는 의료진의 방식과 처방하는 약들이 리아의 상태를 악화시킨다는 생각을 했고, 정해진 투약 방식을 지키지 않았다. 그리고 의사가 사람의 몸을 함부로 대하는 등 무례하다고 판단했다.

반대로 의료진은 리부부가 투약방식을 지키지 않아서 리아의 상태가 안좋아졌고, 이해할수 없는 신앙을 가졌고, 자기 민족의 전통 방식만을 고수하는 고집불통이라고 생각한다.

몽족은 민족성이 뚜렷하고 남에게 휘둘리는 것을 극도로 경계하는 것으로 소개된다. 보통 사람이라면 의사의 진료를 이행하기 마련이지만 이들은 스스로 아니다 싶은건 아니라고 주장할 줄 알았다. 자신의 정체성을 굽히지 않는다는 점이 유대인과 비슷하다는 느낌을 받았다.

이 갈등은 리부부가 아동학대로 신고당하고 리아가 일정기간 다른 가정에 위탁되기까지에 이른다.

그 과정에서 제일 고통받는건 리아였을 것이다.

이 과정에서 누가 잘못했느냐를 따질 수가 없다는 게 참 묘하다.

의료진은 그들이 할 수있는 최선을 다했고, 리 부부 역시 자기 딸을 너무나 사랑했다.

각자가 살아온 역사, 환경, 언어, 문화의 거리가 너무나 멀어 소통하는 과정에서 오류가 너무나 많았다는 것이 문제였을까.

몽족은 문명과는 거리가 너무 멀었던 민족이고, 미국은 너무 현대화되어있었다. 중간이 없었고 거기서 오는 이질감은 어마어마 했을 것이다. 그렇기에 미국인, 몽족이 서로를 이해하는 것은 불가능했다.

단순히 언어의 통역이 아닌 문화, 배경 까지 통역을 해 줄수 있는 사람이 있다면 얼마나 좋을까.

미국인들은 잘 모르지 않았나. 몽족이 베트남 전쟁에서 미국을 대신해서 싸우고, 미국이 철수하게 되어 난민이 되었다는 사실을.

책 중반부. 리아가 위급한 상태가되고 병원에서는 식물인간이 되버린 리아가 곧 죽을것이라 판단했고, 리 부부의 요청에 따라 돌려보냈는데 그들은 자신들의 방식으로 (약초를 달여 씻김) 리아를 치료했고, 예상과는 다르게 리아는 훨씬 오래 살게된다. 검색해보니 30살까지 살았다고 한다.

나는 분명 민간 치료법을 모르고, 현대 의학을 더 의지하고 있지만 내용을 보고 이런 생각을 해봤다.

현대의학은 데이터, 기록이 있기에 현대의학이 될 수 있던것이 아닐까. 민간 치료법은 구전으로 내려왔지 책으로 기록되었다거나 하지 않기에 신뢰하기 어려운 부분이 있다. 수많은 민족들은 그들만이 사용했던 민간 치료법이 있을것인데 그것들이 기록되어 문서로 현재까지 내려왔다면 그 것들 역시 현대 의학에 한 부분이 될 수 있지 않았을까.

그리고 우리 몸에 처방 받아 먹는 약이 실은 장기에 좋은 것은 아니지 않나, 과잉 처방도 분명 존재하고..

거기에 의사는 현대사회에서 큰 권력을 가진 집단 중 하나고 존경 숭배의 대상이다. 그들을 무작정 신뢰하는것 역시 다른형태의 샤머니즘 일수도 있겠다.

뭐 책의 핵심은 의료에 관한 얘기보다는 그것을 소재진료 문화, 언어, 인종차별 등 으로 인한 충돌, 그로인한 문제들을 다루고 있다.

많은 사람들이 느끼고 있을 것이다. 한국에도 이젠 다양한 민족이 보인다는 것을, 그점에서 우리에게 시사하는 바가 크다.

같은 땅에서 공존하려면 우리도, 그들도 서로를 이해하려는 노력은 당연히 필요하다.

그렇지만 그 것을 넘어 현실 적인 문제도 생각을 해봐야겠다. 노력해도 분명 충돌은 일어날 테니까..

언어의 장벽을 어떻게 넘을 수 있을까?

우리는 얼마만큼 저들의 문화를 존중해줘야 할까?

저들은 우리나라에 동화되려는 노력을 할까?

잘 적응할 수 있도록 혜택을 준다면, 어느정도를 해 줘야할까.

그들이 자기 정체성만을 고집한다면 어떻게 해야할까.

언어를 넘어선 문화소통이 중요한만큼 경험담이 담긴 이 책이 더 많은 사람에게 읽히면 빛을 발할 수 있는, 좋은 책이라고 생각한다.

'문학 > 이런저런 도서' 카테고리의 다른 글

| 이토록 평범한 이름이라도 - 임승남 (5) | 2024.01.21 |

|---|---|

| 칠드런 액트 - 이언 매큐언 (2) | 2024.01.01 |

| 밤 열한시 - 황경신 (1) | 2023.11.22 |

| 질문하고 대화하는 하브루타 독서법 - 양동일/김정완 (1) | 2023.11.05 |

| 대성당 - 레이먼드 카버 (4) | 2023.10.28 |